“乡村困境”催生“新土改”

位于鲁西南的东平县是经济欠发达地区、农业大县。随着城乡一体化的推进,和不少地区一样,农业农村发展到了一个新的“十字”路口,“黑发外出打工、白发在家种地”生动描述了这里的分工现状。

接山镇后口头村党支部书记赵同厂表示,村里种田农民大多年龄在五六十岁,身体弱、力气小、文化水平低。“村民人均一亩地,还分四块,机械还无法操作,荒了还怕人笑话。”

东平县农工办副主任李鹏表示,东平县有耕地90多万亩,17万农户承包土地,户均经营规模5.1亩,大部分以家庭经营为主,土地零碎分散,难获得规模效益。同时,合作社、家庭农场等新型经营主体不断成长,对土地需求较大,规模经营成为趋势。

困境还表现在集体经济匮乏。2011年,彭集街道安村村集体外债24万元;2007年,接山镇后口头村村集体负债128.6万元;2007年,梯门镇西沟流村村集体外债60多万元……据了解,和很多地区一样,东平县集体经济空壳现象较为突出,集体经济匮乏也导致村庄治理在不少村镇陷入困境。

“农村经济发展面临的问题和挑战,最终都指向产权,特别是土地产权,在坚持土地集体所有的前提下,推行土地股份合作,是构建新型农业经营体系,加快农村经济发展的有效途径。”东平县委书记赵德健表示。

“新土改”增加农民收入

有效激活集体经济

2012年以来,东平县在“不改变土地性质、不改变土地用途、不损害农民土地承包权”的三大原则下,激活土地经营权,推进土地股份化、产权资本化、农民组织化,引导农民带地入股,通过发展土地股份合作社,推行土地股份制改革,让土地真正“活”起来。

土地确权是开展土地股份合作的重要前提。东平县对农户承包地主要采取两种确权形式。一种是确定地权,逐户落实农户承包地。另一种是确股确权不确地,在试点村,农户按土地承包面积发放股权证,不确定四至地块,组建土地股份合作社,年终按股分红。

据了解,东平县“新土改”根据村情不同,发展路子不一,因村施策,在农民首创的基础上,摸索出政府引导型、能人带动型、资本融入型等多种土地股份合作模式。

立足移民大县实际,沙河站镇用活政策性资金,引导11个移民村将370万元移民扶持资金折股入社,在孟庄村成立“联润土地股份合作社”,建成276亩蔬菜大棚,发展设施农业。2014年,入股农户除获得1100元/亩的土地保底收益外,每股分红210元。

自称“又是股民,又是工人”的孟庄村农民孟召玺表示,自己年纪大了,种地效益差,现在除了保底收益和分红,在大棚里摘菜除草一天也给个三五十元,收入比以前高多了,“太好了”。

梯门镇西沟流村宝泉土地股份合作社引入工商资本,发展集畜禽养殖、林果采摘、观光旅游为一体的高效生态农业。西沟流村村书记李保全表示,引入了工商资本,一方面增加了村民的收入,还充实集体经济,为民办事。

目前,东平县共发展土地股份合作社51家,入社农户7797户,规模经营土地41778亩。发展家庭农场161家、专业合作社1177家、规模以上农业龙头企业达到152家,初步构建了主体多元、类型多样的农业经营体系,增加了农民收入,壮大了集体经济。

规范运作保障农民利益

需完善防范风险

华中师范大学中国农村研究院院长徐勇表示,东平的土地股份合作模式与中央深化改革的精神一致,在坚持农村集体所有权不变的前提下,探索三权分置,经营权流转的模式,促进集体经济的发展,具有普遍借鉴意义。

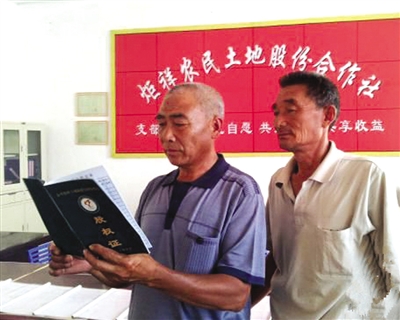

在规范运作保障农民利益上,东平县也进行了一些探索。2012年10月,接山镇后口头村炬祥土地股份合作社挂牌成立,农户以承包地、村集体以河滩地入股,大户以资金和种苗入股,发展花卉苗木经营。村民赵恒水表示,自己以26亩土地入股,土地交给合作社经营,对如何保证红利、风险谁来承担等问题,大伙私下没少议论。“但最终是村民集体拍板,也没啥意见。”

为提高土地股份合作社抵御自然和市场风险的能力,东平县指导合作社建立风险基金,每年从全部收益中提取一定比例存入,确保“旱涝保收”。赵同厂介绍,假如按每亩纯收益2000元计算,保底分红1000元后,剩余的1000元按70%进行二次分红,30%作为风险基金,逐年累积,用来保障保底股金发放,实现"以丰补歉"。

据了解,在发展土地股份合作工作中,东平县坚持“入股自愿、退社自由”,合作社成员退社时,经股东代表大会研究,采取异地置换的方式,重新分给土地,给予退股。

为加快推进土地产权制度改革,培育和发展农村产权交易市场,东平县成立了山东省首家县级农村综合产权交易所。接山镇正源家庭农场主郑发表示,“原来承包土地,感觉合适就签了,留下不少后遗症。现在有了交易所,交易前有评估,交易中有鉴证,交易后有监管,可以放心加大投入。”

专家提醒,土地股份合作社在经营过程中,仍面临自然和市场风险的双重压力。这就需要继续探索如东平风险基金等类似模式,最大限度降低风险;同时,应该最大限度鼓励并尊重农民首创精神,落实村民自治,确保村民当家作主的权利。