吉林省农村产权制度改革

取得初步成效

农村产权制度改革是指对农村集体土地所有权、集体建设用地使用权、土地承包经营权、林权和房屋所有权进行确权登记,明确产权;通过创新耕地保护机制,以推动集体建设用地使用权、土地承包经营权、林权和房屋所有权的流转。吉林省农业委员会主任任克军认为,农村产权制度改革的核心是建立符合市场经济规律的归属清晰、产权明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权制度,促使农业土地“还权赋能”功能的有效实现。

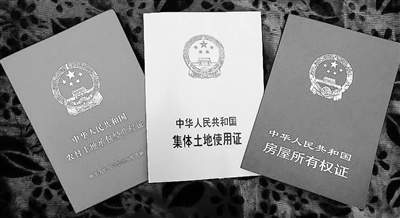

吉林省对农村集体土地和房屋进行确权,部分地区颁发了《土地承包经营权证》《集体建设用地使用权证》《房屋所有权证》《集体林地使用权证》,全面启动了农村产权制度改革。任克军介绍说,按照现代农村产权制度要求,吉林省建立了耕地保证金制度,开展了农村集体土地和房屋确权、登记和颁证,建立起各类生产要素在城乡间自由流动的市场体制。

任克军说,在促进农村产权流转方面,吉林省依托产权交易所等有形市场,开展土地承包经营权、集体建设用地使用权、林权和房屋所有权的流转服务,并制定了农村产权流转配套办法、交易规则、交易流程,基本上建立了农村产权交易市场规则,保证了农村产权的有序流转。

多重矛盾交织

制约“还权赋能”功能实现

据了解,吉林省在进行农村产权制度改革过程中,多重矛盾交织在一起,严重制约了“还权赋能”功能的实现。

首先,权益主体的冲突导致“还权赋能”的矛盾。吉林省“三农”问题专家韩树声认为,产权改革实质上是利益的重新分配和调整,集体土地所有权的确权涉及到村与村、村与组、组与组,以及个人与个人之间的利益分配,农村土地所有权与经营权的分离使得真正对土地的经营管理,以及相关收益的分配上出现不可避免的矛盾。

其次,运行状况与现行法律法规的冲突导致“还权赋能”的弱化。明确承包地产权、所有权不动,土地归集体所有的性质不改变,现实中却与现行法律法规存在矛盾,也制约了产权制度改革的推进。如《土地法》规定“集体土地不能出让、转让、或出租用于非农业建设”,很多政策都明确了,农村集体土地不得直接出让、转让或者出租,该类土地只有在先行转化为国有土地后才能在市场上流转,农村房屋所有权和土地承包经营权的流转也仅限于集体经济组织成员之间。

“土地承包权不能进行抵押担保贷款,这就直接制约了农村产权的融资功能,不利于全面激活农村产权要素。”吉林省春莲集团董事长周春莲说,目前企业正在吉林省拓展蓖麻产业,最紧缺的就是流动资金,但公司拥有的30公顷土地承包权,包括地面建筑物,在银行均不能作为贷款的抵押物,企业陷入严重的融资困境。

其三,权属管理部门的职能冲突导致了“还权赋能”功能的降低。一些基层干部反映,由于农村集体土地产权的复杂性,改革会涉及国土、农业、房管等多个权属主管部门,以及不同的法律法规依据,降低了农村土地产权价值转变的实际意义,并降低农村土地价值的“还权赋能”功能。一些农业专家认为,在现有制度下,农村的土地属于“集体”的,农民只有土地承包经营权,并没有真正得到土地所有权。

释放改革活力

全方位保障农民土地权益

为了进一步推动农村产权制度改革,全方位保障农民的土地权益,吉林省干部专家建议,应准确界定集体土地所有权,明确集体土地所有权的主体代表资格,加快推进农村集体经济组织建设。

一是加快农村集体经济组织建设弥补集体土地所有者“空缺”。建议开展农村土地和房屋等确权颁证,同步推进农村集体经济组织建设,按照现代企业制度改造传统集体经济组织,建立新型的股份经济合作社或股份经济合作联社等,以保证农民土地收益公平的实现。

二是探索多种方式放宽对农民土地发展权的限制。专家认为,近年来伴随农民收入水平提高,农民的“贷款难”逐渐从原来的“生存型贷款”向“发展型贷款”转变,农民种地的资金需求基本能够得到保障,但搞养殖业、蔬菜大棚等仍面临资金难题。

三是建议充分发挥农民产权改革中的主体作用,循序推进土地的规模经营。建议在制定产业规划、确定项目方面,严格征求和尊重农民意愿,有效将政府的支持引导和农民的自愿结合起来,充分发挥农民的主体作用,把解决问题的权利还给农民;在土地流转、征地拆迁、推动农民向城镇转移等涉及群众切身利益的问题上,发挥群众作用,坚决反对代民作主和强迫命令。要坚持在土地流转和推进规模经营方面量力而行,按客观经济规律办事,做到因势利导,循序渐进。

四是建议强化对农村林权的利益补偿,防止乱砍滥伐。专家认为,农村产权制度改革过程中,要扎实开展农村产权确权,稳步推动农村资产资本化,大力促进农民生产生活方式转变,最终目的是促进农村经济社会发展和农民增收。

王晓明