农民外出打工

“村社”为农民打工

当前正处于农业农村发展的重要转型期,一方面随着农村劳动力不断向城市转移,需要有人来为农民“打工”,提供社会化的农业服务;另一方面市场化进程不断加快,只有将单个小农组织起来,才有可能抵挡市场的狂风大浪。在莒南,借助“村社共建”,上述问题几乎迎刃而解。

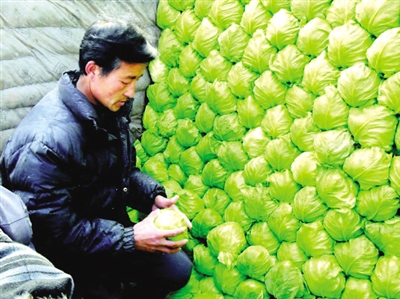

打工比种地挣得多,青壮劳力都出去打工了,谁来干地里的重活儿?在莒南县洙边镇,丰华农业发展服务有限公司提供的“土地托管”服务为外出务工农民解决了后顾之忧。公司由洙边社区“两委”、洙边供销社和博丰家庭农场三方共同出资组建,在不改变农民土地承包权和收益权的前提下对大田作物开展耕、种、管、收、加、销全程托管服务。公司负责人庞立虎介绍,目前服务范围已辐射周边村庄的1680余亩土地,明年有望翻番。

莒南绿茶曾在国际农业博览会和“中茶杯”上屡获大奖,但长期以来,好茶却并未给茶农带来相应的高回报。近年来,莒南供销社领办和指导村集体创办多个合作社,并组建起“茶叶合作社联合社”,推行统一标准、统一生产、统一检测、统一品牌、统一包装、统一销售的“六统一”模式,在提升茶叶品质的同时,有效规避了无序竞争,2013年茶农累计增收6000余万元。

农产品价格“过山车”式的波动常常令农民叫苦不迭,但莒南县大店镇五龙官村党支部书记李光友现在却感觉种草莓时“心里很踏实”。五龙官村与供销社合作共建草莓专业合作社,种植环节能够享受到质优价廉的农资以及专业的技术指导,销售环节则可以直达终端市场,按照合同约定的价格卖上好价钱,去年全村草莓产量增长15%,利润增长20%。

莒南县委书记陈一兵认为,当前农业生产方式、组织方式、投入方式和发展方式发生重大变化,对农民的组织领导方式也有了更高要求,客观需要基层组织建设加快转变积极跟进。借助“村社共建”,莒南农村基层组织逐步跟上了转型节拍,具备了在新形势下领导和服务广大农民的能力。

“村社共建”

受到农民普遍欢迎

近些日子,莒南县石莲子镇莱沟村党支部书记石传波的手机总是响个不停,登门拜访的村民也是络绎不绝。在这个村,多年来村民们一般只是在开证明、办手续时才会偶尔找找村干部,干部与村民之间的往来从未像现在这般热络。

莱沟村干部与村民关系的升温,缘于“村社共建”项目的实施。这个村去年起与石莲子供销社合作共建优质农产品基地,发展草莓和非洲菊种植。供销社提供技术、农资和销售渠道等支持,村委会则负责组织和发动群众、协调土地流转等事宜。先期流转的200亩土地,亩均收益达到了往年的十多倍。在村民们眼里,村干部现在成了带领大家增收致富的“主心骨”。

陈一兵认为,农业税费陆续取消后,农村基层组织与农民之间的硬性关联逐步消失,与农民群众的关系也逐渐疏远,组织功能呈明显弱化态势,这就迫切需要搭建起一个平台,为农村基层组织提供服务抓手,使其在与农民群众深入打交道的过程中吸引和凝聚群众,巩固农村的执政基础。

2012年以来,莒南县逐步尝试将供销社的技术、资本和渠道优势,与村级组织的组织和带动优势相结合,鼓励基层供销社与村级党组织合作共建农民专业合作社、优质农产品基地、农产品批发市场、新型社区服务中心和农村现代流通网络等项目。通过“村社共建”,村级基层组织重新站回了引领农村经济社会发展的舞台中央。

“村社共建”在莒南农村受到普遍欢迎,发展势头迅猛。目前全县已实施优质农产品基地共建项目87个、农民专业合作社共建项目732个、社区服务中心共建项目69个、农村现代流通网络项目1650个、农产品批发市场项目28个。以目前速度发展,五年内在全县乡村将实现“村社共建”项目全覆盖。

“村社共建”

破解集体经济“空壳”难题

莒南县通过“村社共建”在农业农村转型期主动作为,实现了村级基层组织的重新定位和自我完善,有效夯实了执政基础,使农业农村转型期成为强基固本的机遇期。

“现在群众都在建蔬菜大棚,发展高效农业。可是让我们村干部去研究品种、钻研技术、配方施肥、开拓市场,不是不想,实在是力不从心。”道口镇曹家庄子村支部书记李洪凯说。

通过“村社共建”,莒南县借助供销社的力量,把农业生产保障性服务纳入农村党组织服务职能,将服务领域扩展到农户种植、养殖、运销、加工、储藏等多方面,服务领域大幅拓宽,在农民群众中的号召力和威望显著增强。莒南县筵宾镇党委书记闫家界说:“以前村干部一说到服务,就是打井、修路、抓计生,现在成了带领农民闯市场,送农资到田间地头。”

调查显示,开展“村社共建”前,莒南县242个行政村(社区)中,村集体经营性收入为3万元以下的有49个村,其中,收入为零的有30个村,占全部行政村的20.25%。经济“空壳”常常伴生政治“空壳”,严重影响村级组织的威信。

“村社共建”中,村集体一方面可以从土地流转、组织日用品团购等活动中抽取一定数额的佣金;另一方面,通过把掌握的资源以股份化等方式投入经营实体,而不再简单地承包或变卖,使村集体能够获得持续稳定的收益。

在莒南县道口镇曹家庄子村,原先村集体只有每年几千元的果园承包收入,现在他们以土地入股,与供销社共建蔬菜批发交易市场,年可获得盈余分红十多万元。据统计,全县首批38个参与共建工作的村集体,年经济收入增加3万元以上的16个,增加5万元以上的12个,4个村增加10万元以上。

国务院发展研究中心农村研究部副主任刘守英认为,“村社共建”有效地解决了市场经济条件下村“两委”单纯靠政治优势组织发动农民的不足,较好地解决了农业转型的新形势下基层组织“功能弱化”问题,使党的执政基础得到新的巩固和发展。

潘林青