长江“十年禁渔”全面启动以来,上海市农业农村委员会对标“最高标准、最高水平”要求,从长江口禁捕工作实际出发,在全国首先设计并建成的上海市长江禁捕智能管控系统,通过“人防+技防”和“智能+机制”,为长江流域智能化管控提供“上海方案”。

该系统集成了各部门、各地区的现有信息资源,新建和改造近100个感知点位,综合运用雷达、光电、船载、无人机等多元感知设备,融合构成六大子系统,实现对我市长江禁渔管理区域3200平方公里,365天24小时、全水域、全天候“水、陆、空、天”一体化监控。

上海市长江禁捕智能管控系统主要由前端感知探测系统、网络传输与通信系统,后端应用系统三大部分及配套设施设备组成。

前端感知探测系统包括雷达、光电(高清摄像头)、船舶自动识别(AIS)及北斗船位跟踪等子系统,采用岸基、船载、无人机搭载、北斗卫星等多种方式实现禁捕区域全覆盖。网络传输和通信系统包括专线网络、卫星通信、微波宽带无线传输、甚高频通信等子系统,用以满足前端感知数据的传输和船岸通信需求。

“前端感知探测系统、网络传输与通信系统是实现‘水、陆、空、天’一体化管控的硬件基础所在,犹如一门‘利器’,那么后端应用系统就像它的秘籍,能将兵器的威力发挥到极致。”执法总队副总队长、上海渔港监督局局长刘健介绍。

后端应用系统包括感知发现、智能识别预警、指挥调度、联动执法、渔港渔船监管、态势大屏、数据管理服务、运行保障共8个子系统,实现监管区域内目标船只的实时发现、自主跟踪、智能识别、智能预警、快速取证、执法调度、日常监管、辅助决策等功能。

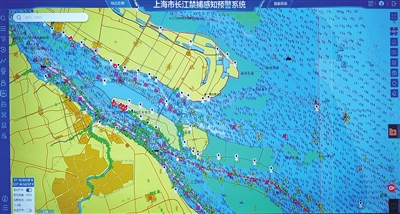

在上海市长江禁捕智能管控系统指挥中心的大屏幕上,后端应用系统中呈现的每一个绿色的三角或圆形标记代表着每一艘船只。只要点击这些标记,便能显示出通过前端感知探测系统所搜集的船只详细信息,不仅包括船名、船舶类型、船只长度等信息,更是能实时追踪其轨迹,若是船只的轨迹有异常,系统会发出提示供指挥调度人员研判。

除了船只,长江禁捕区域内无论是水面还是岸边、滩涂,一旦有异常情况,如出现捕捞网具、垂钓人员等,系统都会自动捕捉到这些信息,在经过研判后,若存在违法违规行为,系统便会将这些信息展示到预警感知系统的界面相应的位置上,让相关部门、执法人员能够一目了然地发现报警线索。

过去,一线渔政执法依赖于现场巡查,执法人员对于一些违法行为,或难以发现,或发现后无法及时执法,这可能让零星的违法捕捞、违规垂钓行为成为“漏网之鱼”。为最大程度发挥禁捕智能管控系统的实际功能和优势作用,正在同步制定智能管控系统配套渔政执法机制,明确管控责任区、基层网格单元,加上智能感知预警系统,运用雷达、光电、无人机等先进技术装备和边缘计算、大数据分析等现代信息技术,让违法行为无处可藏、无所遁形。

市农业农村委执法总队现场演示了指挥调度系统和联动执法系统的实际应用。当系统巡查研判后发现疑似违法行为后,市、区指挥中心能够直接将告警信息同步推送给属地相关单位(部门),执法人员也能在手机上看到相关信息,从而能够快速响应前往执法。而涉及联合调度的时候,系统也有相应接口和功能,可以实时通知有关部门进一步进行处置,或者及时移送或推送相关问题线索,有效统筹了执法力量,有力提升了执法效能。

上海长江禁捕智能管控系统自今年3月初试运行以来,通过划分预警区,配置智能预警模型,进行综合研判及重点区域关注跟踪,已经发现处置了一批问题线索。同时,系统持续进行边建边试,通过演练、实践,依托大数据分析、人工智能算法等技术不断自我学习优化、完善系统算法,做到研判、预警越来越准确、迅速,驱动效能升级,提升自动化、智能化水平,以实现长江禁捕执法工作全天候、全覆盖、无死角的目标。

通过统一指挥、联合调度、融合执法,通过指挥调度系统和联动执法系统的紧密衔接,让市区多级联动、职能部门协同及长三角区域之间的资源共享、联动监管成为现实,形成了智能化、精准化、网格化、常态化的执法监管机制。

上海长江禁捕智能管控系统的建成并投入使用,加上配套执法机制,有力支撑、有力确保了长江“十年禁渔”落实落地,支撑全市城市运行“一网统管”,成为上海市的长江口水域管理的“数字底座”。