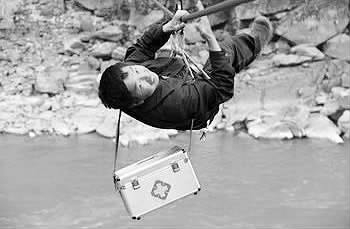

云南“索道医生”邓前堆,近30年里背着药箱过溜索,“呼呼”滑行在怒江两岸,只要病人需要,不管白天还是黑夜。遇到有病人交不起费用,他照样看病,开药打针,“因为他们实在贫苦,可怜”。

贵州“最美乡村女医生”80后钟晶,本因丈夫在黔西南工作而来,却未因丈夫工作变动而走。因为她看到当地交通闭塞、医疗条件极为落后,“很多妇女得了妇科病,影响生育,被家里人看不起,过着非常痛苦的生活。村民看病就医也非常困难”,便下决心留了下来。

面对并不优越的工作环境和条件,不少想走的人都走了、想改行的都改行了,他们为什么选择坚守?每个人的具体理由或有不同,但有一点却是共同的,这就是乡土情怀让他们多了一份牵挂,舍不得离开。也正是这份乡土情怀,让他们欣然为乡民服务,对乡民的病史、病情了如指掌,成为名副其实的乡民“家庭医生”。

数月前曾和皖南故乡的一位村医有过深入交谈。这位我儿时就印象深刻的“赤脚医生”,几十年来一直为村民看病问诊,对很多人的病史、病因、病况清楚得很,可称得上村民的一部健康“活档案”。母亲故去前,一般小病都由他医治。我尚存疑,母亲却信他认他,因为他能了解病因,对症下药。他行走在村子里,若从门前过,喊一声就会进来坐坐。

乡土中国,正是有千千万万名这样的村医,为乡民撑起了一片健康的天空。他们大多都是本村人、本地人,本就生活在基层、生活在群众之中,对乡民的情况再熟悉不过,因而他们是基层医疗队伍中最稳固的群体,同时又是破解农民“看病难”的重要力量。在一定意义上说,“看病难”问题的实质是上大医院看病难,头痛脑热的也上大医院,当然就会人满为患。无论是城市还是乡村,如果小病不出村子或社区,中病不出城镇,大病才上大医院,“看病难”问题又怎么会成为痼疾?

近些年,农村卫生室和城市社区医院的建设,使医疗服务体系的结构和层级得到理顺。然而,要真正破解“看病难”,还取决于资金、设备、技术、人才等的投入。其中的一个核心则是留住人才。要稳定和壮大这支庞大的基层医疗队伍,就应努力满足他们的基本需要和诉求,不能辜负了他们的乡土情怀医者心。

故乡那位村医已近退休,“活档案”不能发挥作用让他有些惆怅。而从全国范围看,村医面临更严峻的问题乃是收入的锐减。今年上半年,中国社科院发布的一份村医生存与工作状况调查报告显示,因为村卫生室病人流失严重,财政补贴不到位,村医收入水平下降过半,生存状态堪忧。最近有媒体报道称,不少村医迫于生计,已无奈改行。

基层为医者,有一份乡土情怀,有一颗仁心,是白衣天使之风,是基层民众之福。但解决群众治病问题,不能仅靠为医者的奉献。只有尽可能解决村医的实际难题,让他们的日子过得更加幸福,他们也才能更加快乐地行走问诊在乡土中国。