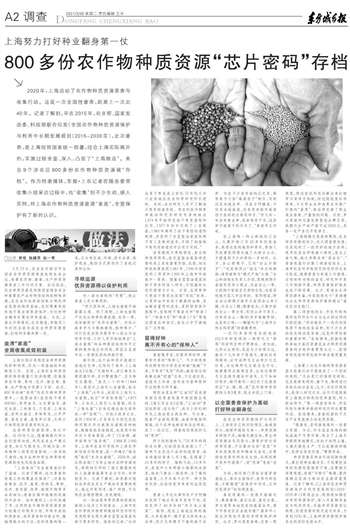

2020年,上海启动了农作物种质资源普查与收集行动。这是一次全国性普查,距离上一次近40年。记者了解到,早在2015年,农业部、国家发改委、科技部联合印发《全国农作物种质资源保护与利用中长期发展规划(2015-2030年),此次普查,是上海按照国家统一部署,结合上海实际展开的,实施过程全面、深入,凸显了“上海做法”。来自9个涉农区800多份农作物种质资源被“存档”。作为特邀媒体,东报·上农记者在随各普查收集小组采访过程中,也“收集”到不少生动、感人实例,对上海农作物种质资源盘清“家底”,全面保护有了新的认识。

□记者 贾佳 施勰赟 赵一苇

3月23日,农业农村部召开全国农业种质资源普查电视电话会议,部署农作物、畜禽、水产种质资源普查三年行动方案。会议指出,农业种质资源是保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的战略性资源,是农业科技原始创新与现代种业发展的物质基础,迫切需要有组织地开展全面普查保护,为打好种业翻身仗奠定种质基础。为此,上海正科学谋划,扎实推进,争取用三年时间全面完成农业种质资源普查,打好种业翻身第一仗。

盘清“家底”

全面收集成效初显

上海长期以来将农业种质资源保护和利用,作为一项基础性和战略性工作。目前,上海农业种质资源的保存数量已初具规模,收集保存农作物、果树、花卉、微生物、畜禽、水产等地方资源1万份。此次,800多份被“存档”的农作物种质资源中,一批像油菜(显性核不育系4003B)、崇明金瓜、七宝黄金瓜、嘉定白蒜、三林崩瓜、兰花茄、上海水蜜、崇明白扁豆、亭林雪瓜、江芦芦粟、嘉定白蚕、嘉秀罗汉菜、无核小方柿等优异资源受到关注。

这些种质资源获得,来之不易。近40年已过,随着城镇化和工业化进程加速,现代农业生产模式改变,加之气候变化、环境污染、外来物种入侵等因素影响,一些本底不清的,地方品种和野生种等特有资源的丧失风险在加剧。

“上海做法”为全面普查打牢了基础。记者了解到,这次普查和收集工作的覆盖范围很广,对象包括粮食、经济、蔬菜、西甜瓜、果树、花卉、食用菌、牧草、绿肥作物等多品类细分;普查征集和抢救性收集同步启动。组织建构上,分别组建了市、区两级农作物种质资源普查与收集行动领导小组、市级专家组和调查组,采用普查和对重点村、镇抽调结合的方法,对所收集的每一类,从分布区域、环境、历史沿革、保护现状、栽培方式等均作了系统记录和认知。

寻根追源

优异资源得以保护利用

对一款水蜜桃的“寻根”,就让普查人员大费周折。

“明万历年间,上海水蜜桃开始崭露头角。到了清朝,上海水蜜桃产区先后转移到黄泥墙、龙华一带,逐渐被称为‘龙华水蜜桃’。但抗日战争中大片桃林被毁,桃树稀少。”闵行区农业技术服务中心副主任金明弟介绍,工作人员仔细梳理出“上海水蜜桃”的品种源流脉络和可记载的栽种地区时间线,原因正是看中这一资源优异的种源价值。

据介绍,这个品种很早就被江浙地区引种,还传到了海外。《上海县志》记载:“光绪初年,浙江奉化从黄泥墙引种,自行繁殖推广,名为奉化玉露桃。”道光二十四年(1844年),英国从上海引入水蜜桃,起名“上海桃”;6年后,美国从上海引入水蜜桃,起名“中国粘核桃”;1875年,日本从上海引入水蜜桃,起名“上海水蜜”(后来还通过杂交培养成一种“金桃”)。但抗日战争之后,直到1954年,才有莘庄乡园艺农民柳四根从华泾截取水蜜桃老树枝条,嫁接在陆昌庙桃园,也是现今的莘庄乡青春果园,种了10余株,被市面称为“陆昌桃”。1988至1990年,上海市农业科学院和上海农学院协助实树考查,进一步确认“陆昌桃”就是“龙华水蜜桃”。2000年,该区林业部门为防止地方品种资源流失,将桃树引种到了浦江镇建东村的上海康铭蔬果专业合作社,并种植至今。记者了解到,该资源对桃的品种改良及生产栽培有重要的意义,通过开发利用、推广种植,可实现农业增值增效、农民增收。

对一份油菜种质资源的挖掘也被纳入这次工作的重点。上海市农业科学院作物育种栽培研究所研究员周熙荣长期从事甘蓝型油菜显性核不育系研究。他告诉记者:“这份油菜不育系是上世纪70年代从四川宜宾地区农业科学研究所引进的。当时,业内研究人员不了解该不育系的遗传性。市农科院作物育种栽培研究所研究员李树林自1974年开始研究该不育系遗传和应用,1977年初步实现了二系配套,1985年阐明了该不育性的遗传规律,并发明了甘蓝型油菜显性核不育三系制种技术,开辟了细胞核不育利用新途径并应用于实践。”

该资源的不育性稳定、杂交制种程序简单,在甘蓝型油菜杂种优势利用上具有重要价值,此前,相关研究成果曾获1987年、1996年国家发明三等奖和1995年上海市科技进步一等奖。随着甘蓝型油菜显性核不育系的深入研究,可挖掘的应用价值潜力巨大。目前,品质育种已使该不育系达国家“双低”标准,让菜籽油中有助于健康的油酸、亚油酸含量得到改良,菜籽饼营养价值提升;显性核不育杂交种“核杂7号”、“核杂9号”和“核杂17号”等通过国家品种登记,在长江中下游地区广泛种植。

留得好种

离不开有心的“保种人”

普查像寻宝,但要寻得好种,需要有可贵的“保种人”。不少特色鲜明或特有的珍贵老品种被“抢救”下来,不再有“失传”风险;藏在背后的故事也被“挖掘”出来,不乏老农民、老技术工作者、老专家为留种保种作出的努力和贡献。

特色油菜品种“汇油50”是在浦东新区的普查收集中被挖掘出来的。《南汇农业志》记载,“汇油50”曾因抗性好、适应性广,成为上世纪80年代上海油菜主栽品种。可后来,随着产业结构调整,油菜种植面积缩减,这个品种也被逐渐淡出视线,成了一段记忆。调查组很想找到它的“原种”。

终于找到储林飞。“20多年的保存没白费,交给国家我就放心了。”储林飞正是这个品种的选育者,他当场递给普查人员3瓶,是保留了20多年的种子。储林飞说,10多年前,在家中只有两格小抽屉的冰箱里,他专门拿出一格存种,为了维持温湿度,几乎从来不打开。种子保存完好,试验的发芽率表现也很优秀。

普查人员还从奉贤农户方阿姨家找到了她从母亲手里传下的,在田里种了40多年的“东乡本土高粱”。据称,现在上海地区种的高粱,大多是矮秆、穗子直立的非本土品种,很少见有穗子下垂的高干品种。但在不少老专家的记忆里,奉贤春节习俗“高粱团子”制作,用的还是本地品种。而在方阿姨家,不仅有本地高粱,还有用来制作高粱团子馅料的白紫苏种子。“但凡有一年没有拿去种,或者保存不当,这些种子就留不到今天了。”普查员王华说。

在上海唯一的山林地松江佘山,从事护林工作20多年的张金芳,熟悉这里的地形和草木,普查人员跟着张师傅走遍了大部分山头,才搜集到不少珍贵的一手材料。比方,佘山胡颓子,又称“佘山羊奶子”。“这是难得以‘地名’命名的植物,通常被称为‘模式产地’之物。”佘山林场相关负责人介绍,常规胡颓子背面有很多小黑点,但在佘山一带,它的树叶背面呈光滑的白色,这在其他地方是几乎没有的。张师傅说,野生佘山胡颓子最早只在西佘山有3棵,天马山1棵;像黄连木,只集中在西佘山一带分布,别的山并不多见;还有东佘山一棵80多岁南酸枣树,也是松江唯一一棵被列为“上海市古树后续资源”的南酸枣树。

一位70岁崇明老伯把他在2019年初发现的一株野毛豆“推荐”到崇明区种子管理站。老伯说,之所以注意到,是因为小时候见过,最近十几年却不再遇见,看到时觉得稀奇,后听说野毛豆品种少见且珍贵,对这株野毛豆就念念不忘。眼看着周边高楼变多,生怕这株野毛豆在城市建设中消失,又不知如何保护,碰巧看到一则《关于征集崇明区“古、稀、特、优”农作物种质资源的公告》发布,他主动找上门来。

以全面普查保护为基础

打好种业翻身仗

在农业种质资源保护与利用上,上海有自己的实际情况,地域面积小,地理环境较为单一,种质资源多样性不足;城镇化建设快,野生种质资源丢失风险大;要保护好这些种质资源,不仅要对这些“家底”作系统收集保存和精准化鉴定,还要借助优势科研攻关支持,实现创新开发和价值推广,将“死库”变成“活库”。

为此,相关部门将在全面普查基础上,落实全面保护,发挥科研优势,不断推进“在保护中利用,以利用促保护”的协调发展。

嘉定收集的一批像牛踏扁毛豆、黄渡番茄、嘉定白蒜、嘉定白蚕、罗汉菜等本地优良的蔬菜品种,离不开嘉定区农业技术推广服务中心副主任陈珏开展的多样性保护研究。比方,罗汉菜发苗难,还曾一度濒危,陈珏尝试利用冷藏法来打破罗汉菜种子休眠,经过提纯复壮和保育,才从野生品种选育出有推广价值的“嘉秀”,新品种克服了野生菜出苗难、产量低的问题。目前,罗汉菜被列为嘉定恢复老品牌名录,规模化生产亩产值可达5000元,具备一定产业化开发潜力。

“上海城镇化发展程度快,农业种质资源相对少,但从调查情况看,还是找到了一批很好的地方品种;很多农家品种普遍口感好,适合上海气候,绝大多数没有‘商品化’。”普查收集行动第三调查组组长、上海市农业科学院园艺研究所所长朱为民说,随着普查与收集工作推进,后续有针对性的鉴定、研究和开发工作相继开展,种质资源保护体系也在不断完善。比方,青浦水生种质资源丰富,专家组将关于“青浦建设水生种质资源保护圃的建议”递交至相关部门。

第二调查组组长、市农科院林果研究所所长叶正文也认同这样的价值挖掘:“那些被农户一代代相传保存下来的农家品种,有不少自身的优良性状在里面,这是种质创新的重要材料。”在他看来,挖掘收集特异地方基因资源是此次种质资源普查的目的和重要意义之一,能够有效促进种质创新和种业高质量发展。

上海第三次农作物种质资源普查与收集行动开展就成了一个很好的契机。“无论是已经保存完好的,还是最新发现的,接下来,都将进行系统化细分鉴定,比方,对有价值性状,在深入研究之后,会尽可能提取有上海地方特色的优异基因,转入新品种中。”第一调查组组长、市农科院作物育种栽培研究所所长曹黎明说。在他看来,普查挖掘的不乏有产业发展潜力的优质资源。

“像嘉定、崇明就收集到一批蚕豆资源。今后,作为适宜本地的耐低温高产冬季作物,契合了上海冬季绿肥养地模式,有助于培肥土壤,又满足绿色生产,可以在高效种植中,发挥出更优价值。”曹黎明说。

种质资源是种业科技创新的源头,要打好种业翻身仗,不仅要把宝贵的资源收集保存下来,还要强化深度发掘,突破“卡脖子”难题,最终落脚点是助力驱动农业高质量发展。记者了解到,《上海市农业种质资源保护与利用发展规划(2020-2035年)》即将出台,将围绕加强农业种质资源保护,深入开展精准鉴定与利用研究,实施种质资源登记制度,促进资源有效交流与共享,力争到2035年,上海种质资源保护体系达到国际先进水平。